琉球諸島は、現在日本の支配下にある地域であり、多くの日本人が沖縄県は昔から日本の一部であったかのように錯覚している。だが、もともと沖縄は琉球という一個の独立国家が維持されていた地域だった。日本では植民地とは呼称されないが、実際には帝国主義の時代の典型的な植民地支配と同様の性質を持っている。つまり、外からの暴力による支配があった。

この構図は、その歴史は今からおよそ四百年前、江戸幕府の指示で薩摩藩が軍事的に制圧し、実質的な植民地支配を獲得したところから始まる。

薩摩による沖縄支配の始まり

琉球諸島の存在感は古くから大きかった。

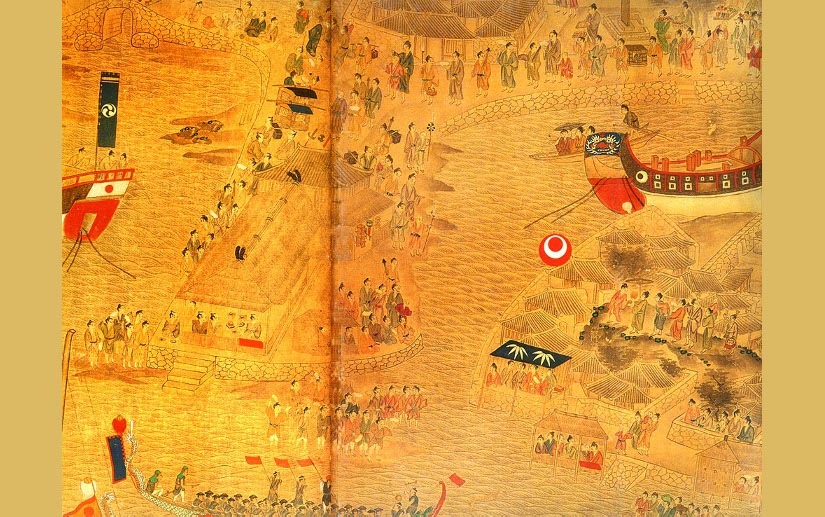

豊臣秀吉も朝鮮出兵の際に琉球へ兵糧米の供出を命じていたように、琉球は、大陸や東南アジアや朝鮮半島との中継交易、あるいは軍事行動の重要な拠点だった。

江戸幕府が開かれると、対中国貿易の交易路獲得を目指した幕府は、薩摩藩主島津忠恒に指示して、琉球への侵攻を行わせた。幕府のお墨付きをえた薩摩藩は、1609年に琉球を軍事的に制圧した。これが、日本の政府による沖縄支配の始まりとなった。

中国との冊封

琉球は、それ以前から、中国の王朝と冊封(さくほう)と呼ばれる君臣関係を維持していた。この後述べるように、支配構図が「宗主国と植民地」という西洋型の植民地支配とは形式が異なったことが、後に事情を複雑にする。

冊封とは、中国皇帝と君臣関係を結ぶ関係である。

毎年の朝貢(中国への貢ぎ物)や中国の元号・暦(正朔)を使用するという約束の見返りに、中国の『爵号』を授かる=臣下に任命されるという関係となる。中国から出兵を命令されることもある一方、逆に冊封国が攻撃を受けた場合は中国に対して救援を求めることができるという関係だった。

冊封国は貢物を皇帝に献上しなければならないが、皇帝はその数倍もの賜物を授ける上、中国は冊封関係のある国に内政干渉しなかった。中国による冊封は、欧州的な植民地と宗主国の関係とは性質が異なっていた。冊封国が献上した以上の富の配分を皇帝から配分をうけるという友好的な関係だった。

東アジアで長江と黄河という大河をたたえ、圧倒的な生産力を維持しつつ周辺民族と対峙していた中国にとって、中華思想に由来する冊封関係は合理的に発達したものだった。周辺国の自由を許すほうが、武力によって支配するよりも容易く秩序を維持できることを知っていたのである。

冊封とは互いの合意に基づく契約であって、暴力による支配の意味合いがそもそも薄かった。

現在でも、時の中国王朝が琉球を支配していた(だから、沖縄は中国の影響下にあったとしてもおかしくない)という政治的立場と、これは植民地支配ではなかった(だから、日本による支配が有効である)という政治的立場が対立するのはそのためだ。

薩摩藩による沖縄のっとり

薩摩藩は琉球と中国の既成の主従関係を利用するため、琉球にあった第二尚氏の王制を存続させながら琉球を間接支配するという手段を用いた。

冊封のゆるやかさにつけいり、琉球を占領統治するのではなく、江戸幕府にも、中国皇帝にも黙って、琉球へ影響力を行使し、交易の利益を独占的に吸い上げるという方法で琉球の富を奪い、人々を支配することを企てたのである。

薩摩は、琉球から江戸幕府へ定期的に使節を派遣させながら、琉球と清との朝貢貿易の実権を握り、薩摩藩の密貿易に利用した。琉球がそれまで通商によって獲得していた富は、薩摩藩にもちだされることになった。

薩摩支配下の琉球王国では、宮古島・八重山諸島において「正頭」と呼ばれる人頭税が制度化され、15歳から50歳までの男女を対象に年齢と居住地域の耕地状況を組み合わせて算定された額が課された。

琉球の稲作は、温暖な気候を利用して年間2回ないし3回収穫できる非常に収率の高いものだった。けれども、薩摩藩はそれまで活発に行われていた稲作を、強制的に商品価値の高いサトウキビ生産へと転換させる政策をとった。

台風の被害を受けやすい琉球にとって稲の余剰生産は本来的に重要なものだったから、サトウキビ栽培への強制的な転換による稲の作付減少は、琉球の食糧供給を極めて不安定なものにした。

薩摩による強制的な産業転換は、合理的な経済を破壊し、非合理を強制した。密貿易の利益を優先したため、琉球の人々は激しい貧困と飢饉に陥るようになっていった。

民はいくら働いても貧窮が増すばかりとなり、人身売買までも行われるようになった。交易の中継地として栄えていたはずの琉球は、自由を失って、自立不能な水準となった。

沖縄にとっての幕末と明治維新

琉球の事実上の支配を獲得した薩摩は、幕府の統制を逃れて琉球の民衆を虐げ、富を集めることにできる立場を得ただけでなく、海外情勢を知ることができる立場を得た。琉球経済から都合よく富を持ち出した薩摩は、富を蓄え、倒幕の一翼を担うことになっていく。

江戸時代末期に琉球王国には欧米各国の船が来港するようになると、薩摩藩は幕府へと干渉し、琉球における対英仏通商を許可させ、1847年、琉球を英仏に開港した。

1853年、米国のマシュー・ペリー提督が日本来航の前に訪れたのも琉球だった。1867年のパリ万国博覧会では、薩摩藩が「日本薩摩琉球国太守政府」の名で幕府と別に出展し、幕府の抗議を受けたほどだ。

1870年代に日本で江戸幕府が打倒されると、明治政府は、薩摩や長州出身の有力者が支配する藩閥寡頭体制になった。琉球の富を持ち出してきた薩摩勢は、今や中央政府の政策決定にかかわれる地位に立った。

明治体制が始まると旧薩摩藩鹿児島は、琉球諸島の施政を委任してきた中山王府を廃し、県を置いた。天皇の勅令として琉球国王は華族とし、新貨幣と紙幣で3万円を渡された。これをもって外交権を大日本帝国外務省へと移譲、琉球藩の負債20万両を帝国政府が肩代わりするとされた。

中国との冊封関係を廃するよう要求された琉球政府は反発したが、大日本帝国政府から派遣された松田道之らが、軍隊300名余、警官160名余を率いて首里城に入り、城の明け渡しと廃藩置県を布告する。

大日本帝国政府が肩代わりした〈琉球の債務〉は、そもそも薩摩による支配下で負債としてつみあがったもので、本来の儲けを薩摩藩に持ち出した結果として作られたものだった。

帝国政府は、この債務を大日本帝国の納税者の勘定へとつけかえ、国王に3万円を渡す、という儀式的解決を軍事的脅迫の下で行なった。こうして、琉球は沖縄県として明治政府の中央集権体制へと組み込まれることになる。

大日本帝国政府が武力で威嚇して黙らせるまでまで、琉球は冊封関係を破棄せず続けていたことから、当然に大日本帝国と清との関係は悪化し、領有権問題は1894年の日清戦争までもつれこんだ。

戦争に敗れた清が台湾を割譲、琉球に対する日本の主権を認めたことで一応の決着をみた。(尖閣諸島領有権問題として現在も残る領土問題はこのときにどのように解決されたかについての解釈の論争である。)

大日本帝国支配下の沖縄と皇民化政策

日清戦争で沖縄と台湾の領有権が同時に確定したように、沖縄は明治政府にとって実質的な最初の植民地だった。明治維新後も沖縄は被支配の立場に置かれ、明治政府から法的・制度的に差別的処遇を受け続けた。

1879年に沖縄県が置かれてから、実に一世代以上をかけて、「民主化の準備」が行なわれ、薩摩藩による間接支配の時代に維持された琉球王朝の制度慣行と中央政府の利害調整が進められた。沖縄に参政権が付与されたのは1912年、宮古島・八重山地域を除いたものだった。沖縄全域に参政権が付与されたのは第一次世界大戦が終わった1919年だった。

税制面でも本土と平等に扱われてはいなかった。琉球時代旧来の体制が都合よく維持され、薩摩支配下で作られた人頭税制度も引き継がれた。帝国政府の政策に対立する立場から行なわれた抵抗運動もあった。だが、中央政府から派遣される知事と薩摩藩支配の時代につくられた権力構造が結びつき、激しく弾圧した。

天皇中心の権威主義を浸透させるため、政府による沖縄県の皇民化計画が進められ、旧来の信仰の排除が推し進められた。1890年、琉球八社の中心であった波上宮が国営化されるとともに沖縄各所にあった琉球の信仰における祭祀などを行う施設や聖域(ウタキ、ウガンジュ)は村営化され、拝殿や鳥居を設置された。これらの政策の一環として、1898年には徴兵令も施行された。

第四代沖縄県知事の奈良原茂(ならはら しげる)と、官職を辞してこれに立ち向かい、非業の死を遂げた社会運動家謝花昇(じゃはな のぼる)の対立は有名である。

大日本帝国支配下のモノカルチャー化とシュガートレイン

薩摩藩下で政策的に進められた商品作物への転向は明治以降近代化するに従って、さらに急進的になった。

第一次世界大戦前後には、産業のサトウキビへのモノカルチャー化が急速に進んだ。 四代知事奈良原が、日本初の私鉄である日本鉄道の社長経験者だったことからも分かるように、沖縄では早くから政府と結びついた鉄道による支配が行なわれた。

鉄道会社は、許認可権を持つ政府と結びつくことで強力な支配力を持つことになる。鉄道による大量輸送に依存させることで経済を支配することができる。農民は、単品生産により食糧自給ができなくなって、資本への依存を深める。それとともに、下がり続ける賃金を受け入れ続けるサイクルが続いた。

経済的合理性を無視して単品を大量生産することは、人々から経済的自由を奪う。鉄道の許認可を政府が独占することによって、人々は単品生産に従事せざるをえなくなってしまうのである。

大正期の沖縄

明治時代末期に沖縄電気軌道が沖縄初の運輸営業を行う鉄道が開通したのを皮切りに、大正時代には沖縄本島に鉄道会社が4社にまで増加、営業路線も北は嘉手納、南は糸満、東は与那原まで拡大する。一部の者が富を蓄積し、「砂糖成金」が生まれた。

沖縄の産業のモノカルチャー化が発達すると、経済構造は中央政府に従属したものになっていった。産業が単純化されるとともに、沖縄の人件費は絞り込まれ、少人数で大量の農地を耕さねばならなくなっていた。

第一次世界大戦が終わると、 深刻な戦後不況に陥る。砂糖価格は下落し、食糧供給力を失っていた沖縄は悲惨な状況になった。沖縄人口の7割を擁していた農村部では、米どころか芋さえも手に入れることが出来ず、ソテツの実や幹を毒抜きして食べたりもした。毒抜きが不十分で死んでしまうこともあり、ソテツ地獄などと言われた。

沖縄はドイツの敗戦によって日本の委任統治になった南洋諸島への日本の海外移民政策の人材供給地の一つとなった。官約移民では、「3年間で400円稼げる」といったことを謳い文句に盛大に募集が行われたが、その実態は人身売買に類似し、半ば奴隷に近く、長時間の強制労働が行なわれた。その後、ハワイやブラジルなどの中南米諸国へも多数の琉球人が移民した。

地域にとって必要な労働力は、権力によって作られたモノカルチャー化によって切り取られ、モノカルチャー化によって生じた〈余剰の労働力〉が海外へと売り払われることになった。

飢餓の深刻化と政府による強硬な弾圧

1930年代に世界恐慌による大不況と農産物の不作が発生すると、さらに飢饉は深刻化した。農家では身売りが行なわれるようになり、貧窮は、さらに出稼ぎを目的として本土にわたり軍需に取り込まれたり、南洋諸島、中南米への移民へと駆り立てる流れをエスカレートさせた。

悲惨な状況の中、1930年頃(昭和5年)には、教育労働者組合が結成するなど、学生運動や教員の組合活動が活発化した。政府は、〈赤化への恐怖〉を口実に特高警察を配置し、労働組合に対する弾圧を行なった。政府主導の言論封殺によって、運動家が投獄されたり、沖縄から脱出しなければならない状況に追い込まれていった。

一方、急速に進められた同化政策によって、太平洋戦争までに日本本土との〈一体感〉が人工的に作られた。1937年に日中戦争が始まると、県主導で厳しい琉球語撲滅運動が進められ、方言の禁止(人々の生活言語を「方言」として区別した)、標準語の強制や、懲罰などが行なわれた。沖縄県民の生活風俗を日本風に改める動きは加速し、伝統的な沖縄の苗字を大和風に改めたり、読み替えたりするようになる。

方言は沖縄の「癌」であり、「非常時」のために「沖縄的なものの総てを取り去ろう」とまで言われた。

沖縄戦

1941年に始まった太平洋戦争では、1944年に入るとアメリカ軍の太平洋正面での攻撃が本格化した。長年の植民地政策の結果、沖縄は消費米の2/3が県外に依存する体質となっていた。海上交通が維持出来なくなった場合、沖縄住民の統治が崩壊するなることを意味した。

サイパン島が陥落すると政府は、沖縄戦を想定した住民の疎開を検討しはじめた。1944年2月にマリアナ戦線の後方拠点として南西諸島の防備に着手、第32軍が編成された。沖縄防衛を任務とする軍参謀長は「サイパンが陥落したのは島民5万が軍の懐に入り込み、活動を妨害したからだ。沖縄本島の場合、約42万の島民を5万から10万ぐらいにまで退去させなければ、再び前車の鉄を踏むことになる」と指摘していた。軍と住民の相互不信は強いものだった。

本土出身者以外の多くの住民は疎開を受け入れることを拒んだ。県当局は、疎開を警察部に担当させ、威力をもって住民疎開を推進した。住民の反発する中、本土や台湾へ8万人以上が集団疎開し、ここでも琉球民族は分断されることになった。残った住民のうち15万人が沖縄本島北部へと県内疎開が行なわれた。約1500名が犠牲となった対馬丸の悲劇的な沈没もこのときの出来事として記憶される。

孤立状態に置かれた軍にとって、住民のコントロールに失敗する恐怖は大きかった。軍部が琉球語による会話を禁じ、方言使用者にスパイ容疑をかける事態に陥った。住民が日本軍に殺害されたという証言や沖縄戦の最中に民間人が強制自決させられたとの証言の背景には、単に軍部が沖縄を軍事的要衝とみなしていた、緊急事態であった、ということだけではなかった。長年本土と区別され、事実上の植民地として扱われてきた沖縄県住民と、本土からやってきた軍当局の間に根深い相互不信は深刻なものとなっていた。

1945年に米軍がついに沖縄本島に上陸を開始すると、最終的に20万名の命が失われた。このうち、沖縄出身者は12万名だった。沖縄の人口は42万人のうち12万人が戦死し、8万名が集団疎開によって沖縄から切り離された状態で終戦を迎えた。

http://shibari.wpblog.jp/archives/12872

http://shibari.wpblog.jp/archives/13647